6月の投信流入は新NISA後最少、アメリカも日本も絶好調なのになぜ?

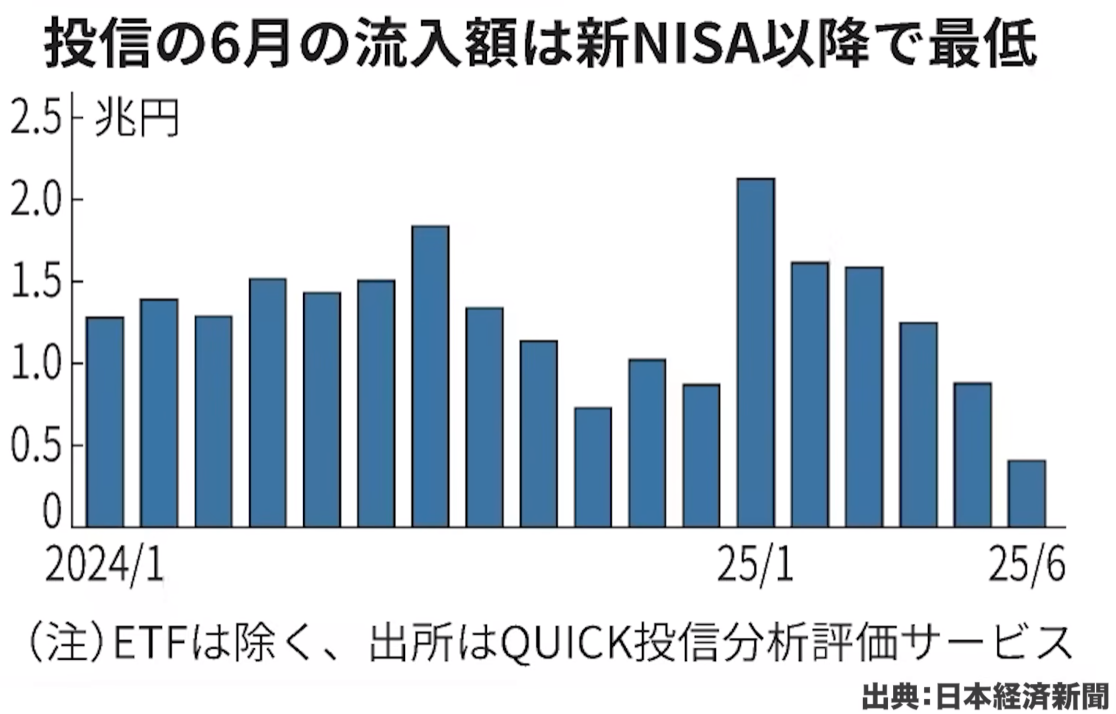

日経新聞の報道によると、6月の投信流入額は新NISA開始後最少となりました。

アメリカの株式市場も日本の株式市場も絶好調な状況にもかかわらず、なぜ投信への資金流入が減少したのでしょうか。

実際のところ流入は続いており、投資をやめているわけではありません。しかし、その勢いが弱まったことは確かです。この現象の背景には、投資家の投資スタンスの違いが大きく影響しています。

キーポイント

6月の投信流入4000億円について(00:00:28)

日経新聞が発表したデータによると、6月の投信流入額は約4000億円となり、前年同月比で73%減少しました。つまり、4分の1程度まで減少したことになります。グラフで見ると、年始からずっと右肩下がりの傾向が続いています。

ただし、重要な点は流入自体は続いているということです。投資をやめているわけではなく、流入額は常に増加しており、投資に向かっていること自体は間違いありません。しかしその勢いが弱まったというのが正しい表現でしょう。

過去のピーク時には月間流入額が2兆円近くまで達していましたが、通常でも1兆円から1.5兆円程度あったものが大幅に減少した形となっています。

なぜ資金流入が減少したのか(00:01:49)

流入減少の内訳を見ると、興味深い傾向が浮かび上がります。国内株式に関しては、日経平均株価やTOPIXなどに連動する投資信託の流入が大幅に下がり、流出しているファンドもいくつか見られます。

一方で、減少はしているものの流入がある程度続いているのは、国際株式の投資信託です。代表的なものとしては、オルカン(オール・カントリー)やS&P500などがあります。これらは正直なところ、流入量が大きかったため減少幅も大きいですが、それでも流入は続いている状況です。

積み立て投資枠と成長投資枠の詳細なデータは公開されていませんが、逆算して計算すると、積み立て投資枠での購入分は2024年で大体5000億円から9000億円程度と推測されます。そして、積み立て投資をやめている人が多いのかというと、どうもそうではないようです。

日経新聞の記事でも、積み立ては堅調に推移しているという表現が使われています。つまり、成長投資枠での流出が大きく影響していると考えられます。

現在日経平均は4万円を伺う状況にあり、一時は超えたこともありました。しかし、4万円という水準はバブル期の最高値付近であり、これを超えていくには相当な力強さが必要です。

さらに、トランプ関税ショックという要因も存在します。これは年明けから続いているものですが、7月9日に期限が来るとされ、ニュースを見ると交渉がうまくいっていないようで、25%から35%の関税が課せられる可能性があります。

このような状況を受けて、利益確定を目的とした売買が増加していると考えられます。つまり、積み立て投資は継続されているものの、短期的な利益確定を狙った投資家の動きが全体の流入額減少につながっているのです。

長期投資家はどう動いたらいいのか(00:07:55)

多くの人が利益確定をした方がいいのではないかと考えるかもしれませんが、結論から言えば、長期投資家は全く動く必要がありません。

これは投資戦略が根本的に違うからです。長期投資家は数ヶ月や1年以内の話をしているわけではなく、10年程度のスパンで考えています。

現在の状況を見ると、1年前と比べても、その前からもずっと上がっている状態です。そう考えると、「今なぜ売るのか?上がっている最中になぜ売るのか?」という疑問が湧きます。

確かにトランプ関税ショックを受けて一時下がりましたが、その後はしっかりと上昇しています。つまり、関税ショックを吹き飛ばすくらいに成績を上げているのです。

多くの人の心の中では、「また関税のようなことが起こる前に一度ここで利益確定を」という気持ちがあるかもしれません。しかし、それは短期投資の考え方であり長期投資から見ればノイズでしかありません。

短期投資であれば、今は売り時かもしれません。日経平均が4万円を一度つけたので、そこから上昇するには時間がかかるでしょう。7月9日に関税の期限が来て、それを受けて一時的に下がる可能性もあります。そうなれば、今売っておいて、また安い時に買えるかもしれないという目測があります。

しかし、長期投資家はそのスパンで話をしていません。積立投資で自分の資産を増やしていき、今も上がっている途中なのです。細かい動きを気にしても、1年や2年単位ではなく、10数年単位で見ればずっと上がっている状態なので、自分自身のバランスで継続的に購入していけば問題ありません。

現在、長期投資をしている方で時間分散も資産分散も行っている方であれば、日本株式も米国株式も新興国株式も購入しているはずです。それがオルカンなのか先進国と新興国で分けているのか自分でアレンジしているのかは関係なく、全て満遍なく購入していれば良いと思います。

まとめ

今回の投信流入減少の現象を分析すると、積立投資をしている人たちは長期間にわたって継続しているため、どうしても短期的な動きに気持ちが左右されがちです。特に利益確定については、利益を取り損ねたくないという心理が働きます。

しかし、短期的な心情で利益確定をしたい人たちの行動と、長期投資家の投資スタンスは根本的に異なります。我々は自分自身の道を行けば良いのです。

何よりも投資は継続したもの勝ちです。これは過去20年以上にわたって一貫して言われ続けていることです。世界は経済成長を続け、それに伴って株価も上昇していきます。安定的に資産を増やすために資産分散をし、まとまったお金がないからこそ積み立て投資を選択しているのです。

これにより時間分散も実現され、安全に投資していく体制が整っています。このような短期的な動きに惑わされずに、継続することが何よりも重要です。

今回の分析を通じて、投資家の二極化が進んでいることが明らかになりました。短期的な利益確定を狙う投資家と、長期的な資産形成を目指す投資家では、全く異なる戦略を取っているのです。長期投資家にとって重要なのは、このような短期的なノイズに惑わされることなく、自分の投資方針を貫き通すことです。

またこちらの動画「IMF世界経済見通しが大幅悪化!それでも全世界に投資を続ける理由【きになるマネーセンス923】」では、アセットアロケーションや地域分散の意義、未来への投資の考え方まで、初心者にもわかりやすく解説していますのでぜひご覧ください。