金融庁、NISAを神改正!こどもNISA、スイッチングはどうなる?

金融庁が発表した令和8年度税制改正要望に、NISA制度の大幅な改正案が含まれSNSで大きな話題となっています。0歳からの投資を可能にする「こどもNISA」、対象商品の拡充、非課税保有限度額の当年中復活など、投資家にとって重要な変更が提案されています。

本記事では、これらの改正案の詳細と影響について詳しく解説します。

スタート(0:00)

毎年恒例となっている金融庁の税制改正要望に、NISAの改正案が3つほど含まれており、SNSで大変話題となっています。

例年、8月末までに各省庁が税制改正要望を提出し、年末に政府の税制改正大綱が決定され、翌年度の4月から施行されるという流れです。今回はNISA関連の改正案が多く含まれています。

金融庁の税制改正要望について(1:26)

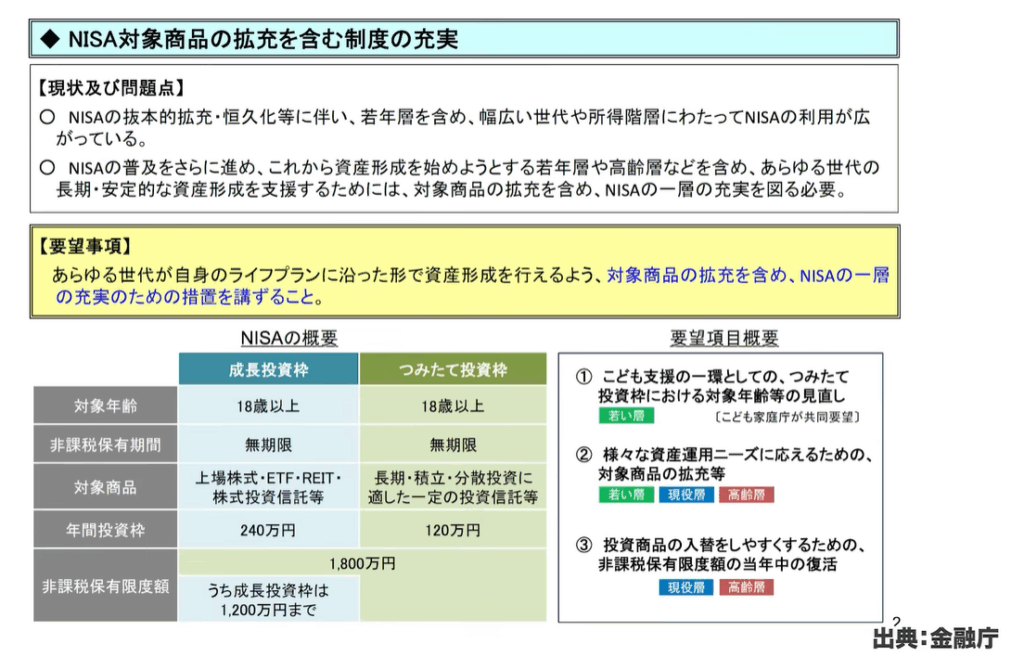

出典:金融庁

金融庁が出した令和8年度の税制改正要望では、NISA制度を拡充しようという要望の概要として3つが挙げられています。

① こども支援の一環としての、つみたて投資枠における対象年齢等の見直し(3:19)

現在つみたて投資枠は18歳以上となっていますが、これを0歳以上に変更しようという提案です。

一部では富裕層優遇になるのではという指摘があります。0歳の子どもに収入はないため、投資資金の出所は両親や祖父母など家族になるためです。

実際にはつみたてでしか購入できず、年間120万円という制限もあります。子どもの頃からつみたて投資を開始して、成人時に成長投資枠も含めて1800万円の枠内でスムーズに移行できる制度設計となっています。

以前のジュニアNISAでは成人のNISAに移行できませんでしたが、今回はそのような分断がない仕組みを狙っています。

懸念点として、現状のつみたて投資枠では購入できる商品が少なく、アセットアロケーション運用ができない点があります。

②様々な資産運用ニーズに応えるための、対象商品の拡充等(6:01)

「プラチナNISA」と呼ばれる提案で、主に高齢者向けに毎月分配型の投資信託を拡充させようというものです。

毎月分配型投資信託のニーズは理解できますが、それを解放するなら、世界最大級の年金基金で成功しているアセットアロケーション運用も可能にすべきです。債券ファンドを単体で購入できるようにしたり、金や不動産などのオルタナティブ投資も購入できるようにして、NISA制度内で本格的な資産運用ができる環境が求められます。

③ 非課税保有限度額の当年中の復活(7:51)

現在NISA制度では、売却した場合の枠復活が翌年1月1日となっていますが、これを当年中に復活させようという要望です。システムをシームレスに統合すれば実現可能と考えられます。

DC制度の「スイッチング」とは別物(8:20)

一部メディアでこの要望を「スイッチング」と表現していますが、これは正確ではありません。真のスイッチングとは、iDeCoのように商品を入れ替えても非課税で制限がないものです。

例えば、NISA制度内で100万円が150万円に増えた場合、売却すると100万円分しか枠が復活せず、50万円分は特定口座での課税投資となってしまいます。

今回スイッチングまでは踏み込めませんでしたが、年度中の非課税枠復活が実現すれば改善はされます。

仮想通貨や暗号資産の課税について(13:50)

現在総合課税されている暗号資産を、金融商品として位置づけ申告分離課税にしようという流れです。20%の固定税率になると予想されます。

また、暗号資産のETF組成を可能にする検討も要望されており、暗号資産投資家にとって良いニュースです。証券口座開設者の5人に1人は暗号資産口座も開設しているデータもあり、普及に対応した制度整備が進められています。

死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ(17:00)

現在の「法定相続人×500万円」の非課税額について、配偶者と未成年の被扶養者がいる場合はプラス500万円ずつ上乗せする要望が出されています。

例えば夫婦と子ども1人の家庭では、現在1000万円の非課税額が2000万円まで拡大されることになります。生命保険料控除の恒久化も併せて要望されており、制度の一貫性を図る狙いがあります。

金融庁の定員要求(19:43)

組織改編として、監督局を分割し、資産運用と保険の監督局を新設する計画です。「資産運用業の発展」「保険業界の監督強化」「金融イノベーション促進」が柱となっています。

これまでのプログレスレポートで厳しく指摘してきた透明性向上、手数料開示、フィデューシャリー・デューティーの徹底などをさらに強化する体制を整備します。

まとめ(23:19)

NISA制度の拡充により、投資がより身近になることが期待されます。特に透明性の向上は重要で、手数料の明確化や適切な商品選択ができる環境整備が必要です。

こどもNISAについては、高校でのファイナンス教育と結びつき、実践的な投資体験が可能になります。長期投資、資産分散、時間分散という投資の基本原則を身につける良い機会となるでしょう。

投資を文化として根付かせるためには、保険と投資商品の適切な住み分けと、国民が適切に金融商品を選択できる環境づくりが重要です。今回の改正要望が実現すれば、より多くの人が安心して投資に参加できる制度が整うことになります。

またこちらの動画「【富裕層優遇?】こどもNISAの狙いと注意点をわかりやすく解説!」では、今回話題に上がったこどもNISAについて詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。